L’esprit critique au service du vétérinaire praticien

L’esprit critique est l’outil intellectuel incontournable du praticien qui veut aujourd’hui accomplir ses actes avec compétence et efficacité, au meilleur bénéfice des animaux, de leurs propriétaires, de la science et de la médecine vétérinaires.

Sommaire

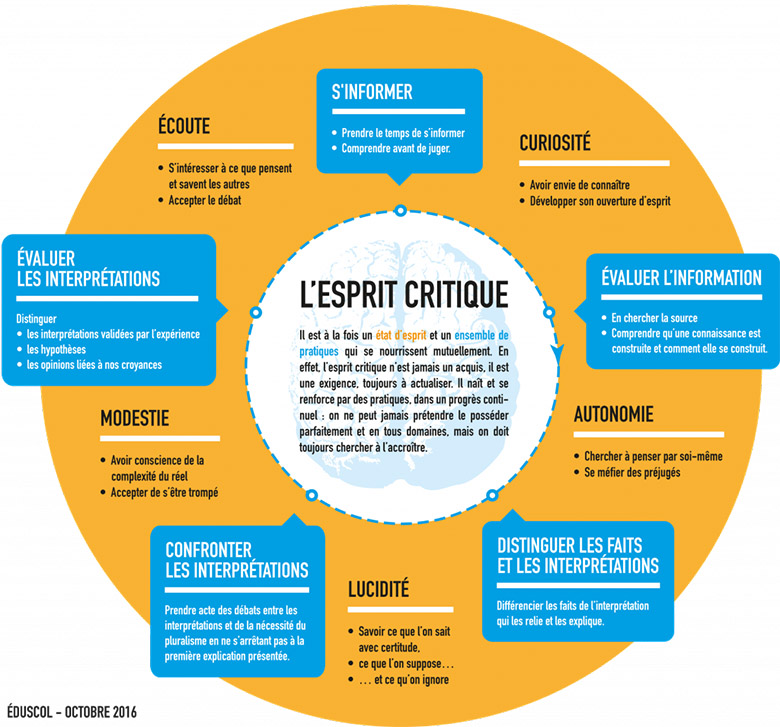

Définissons d’abord l’esprit critique

Avec un sens péjoratif, que nous écarterons de notre propos, l’esprit critique peut désigner l’attitude d’une personne qui a une propension à révéler les défauts de quelque chose, un empressement à critiquer.

Mais c’est ici de manière foncièrement positive que nous allons l’envisager.

Christian GODIN, dans son Dictionnaire de philosophie (2004), en donne cette définition, assez simple et brève : "disposition et attitude intellectuelles consistant à n’admettre rien de véritable ou de réel qui n’ait été au préalable soumis à l’épreuve de la démonstration ou de la preuve."

André COMTE-SPONVILLE, dans son Dictionnaire philosophique (2001), parle de "soumettre nos connaissances, nos valeurs et nos croyances au tribunal de la raison".

Denis CAROTI, membre du collectif Cortecs, qui enseigne la zététique* et l’autodéfense intellectuelle à l’université de Nîmes, écrit en 2020 dans la revue Science et pseudosciences : "Pour un individu, faire preuve d’esprit critique, c’est être capable d’évaluer une information reçue (en remontant à sa source) et d’examiner les preuves qui la sous-tendent. Pour y parvenir, il est, a minima, nécessaire d’avoir des connaissances sur le sujet étudié ou d’en acquérir, de douter avec méthode et de savoir quand faire confiance, d’être capable de remettre en question ses certitudes (et, in fine, de peut-être changer d’avis selon les arguments contradictoires avancés) et de rechercher une rationalité épistémique, c’est-à-dire une exigence à fonder ses opinions sur des preuves solides, autrement dit, avoir pour objectif de mettre autant que possible ses opinions en adéquation avec la réalité.7

Nous aimons, pour notre part, cette définition détaillée et développée de l’esprit critique, donnée sur le site de la Toupie (Pierre TOUREV) : "Attitude intellectuelle qui consiste à n’accepter pour vraie ou réelle aucune affirmation ou information sans l’examiner attentivement au moyen de la raison, sans se documenter à son sujet et sans la soumettre à l’épreuve de la démonstration. C’est une forme de doute méthodique qui refuse tous les amalgames simplistes, toute généralisation hâtive, toute idée reçue, toutes les certitudes engendrées par les croyances ou des énoncés sans preuve."

D’autres définitions sont proposées, ainsi que des compléments pour le lecteur qui souhaiterait approfondir le sujet, dans les références citées en fin d’article2, 3, 4, 5, 9.

*La zététique : souvent définie comme l’art du doute6.

Difficultés et craintes dans la formation générale du citoyen comme dans celle des médecins et des vétérinaires

Au regard de l’éducation et de la pédagogie, dans son livre "Dieu.com" (2005), Danièle SALLENAVE écrit que "la perte de rigueur des enseignements scientifiques, signalée par nos plus grands mathématiciens, a rendu poreuse la frontière du savoir et du croire. Cette rupture peut faire craindre la naissance de générations en qui l'esprit critique aura été remplacé par une adhésion vague à la "tolérance."

Dans les domaines médicaux, il est pourtant indéniable que, depuis Les Lumières, la médecine est devenue, selon une progression plutôt assez régulière, de plus en plus scientifique. À une médecine fondée sur des idées préconçues s’est progressivement substituée une médecine fondée sur les faits prouvés. Un bond a eu lieu à la fin du siècle dernier avec le développement de la médecine fondée sur les preuves (EBM). Toutefois :

- des îlots de résistance subsistent (homéopathie en France et autres médecines dénuées de preuves),

- de nouvelles thérapeutiques proposées sont bien loin de toujours satisfaire aux exigences des preuves apportées,

- la société soumet les médecins et autres soignants à la pression permanente de demandes qui échappent à la rationalité.

C’est ainsi que la formation initiale et continue des médecins et des vétérinaires à l’esprit critique est toujours, sinon plus que jamais, de pleine actualité. Jérôme CHARLON par exemple, médecin, en traite au sujet de ses confrères dans un article publié dans la revue Science et pseudosciences en 20198.

La médecine vétérinaire est confrontée aux mêmes difficultés6. C’est ainsi qu’une thèse de doctorat-vétérinaire à Alfort en 2021 s’est intéressée à cette question de l’esprit critique à travers l’analyse critique d’articles10.

En fait, toute la société est aujourd’hui confrontée, pour différentes raisons, à un regain des croyances et une perte de la rationalité. Développer l’esprit critique est une réponse à cette situation. C’est sans doute ce qui a conduit le sociologue Gérald BRONNER à organiser à La Sorbonne un cycle de conférences sur la thématique de la désinformation et du développement de l’esprit critique aujourd’hui, en 20251.

L’esprit critique dans le quotidien du vétérinaire praticien

On pourrait dire schématiquement que le praticien est concerné par l’entretien ou le développement de son esprit critique dans deux principaux domaines de son quotidien :

Sur ses connaissances, sur l’information reçue

D’abord, tous les praticiens en exercice n’ont pas bénéficié d’une formation initiale strictement attachée à la preuve du fait enseigné. Aujourd’hui il semble que des progrès aient effectivement été accomplis. On les perçoit dans le référentiel de diplôme en vigueur11, en tout cas en France ; et on peut espérer que la formation suive dans les faits. Des carences sont encore dénoncées cependant.

Il est vrai aussi que se former à la lecture critique d’un article semble trouver plus facilement et naturellement application dans une université ou une grande école que dans le cabinet d’un praticien.

- Le praticien est dans le feu de l’action, il manque de temps.

- La routine le guette.

- Il n’a pas forcément tendance à remettre en cause ce que ses maîtres lui ont enseigné.

- Les informations continuent à lui parvenir de toutes parts, les canaux sont multiples, hétérogènes et de fiabilité très variable.

- Il peut subir des influences, celle de l’industrie pharmaceutique est régulièrement montrée du doigt mais elle n’est sans doute pas la seule.

- Les biais sont nombreux et il n’en a pas forcément conscience. Notamment, il y a chez les praticiens une tendance ancienne et bien ancrée à faire confiance à l’expertise d’individus reconnus (l’argument d’autorité exerce son influence).

- De surcroît, le praticien a souvent tendance à accorder une confiance excessive dans ses propres déductions, souvent plus intuitives que raisonnées. Mais il va lui falloir admettre que l’expertise, surtout quand elle n’est point collégiale, demeure, qu’on le veuille ou non, une preuve de faible niveau.

Sur ses résultats thérapeutiques

Sous réserve que le praticien procède au suivi réel de ses cas et à l’enregistrement méthodique des résultats, et sans même parler des résultats rapportés par le propriétaire de l’animal et non constatés par lui-même, il est le plus souvent difficile, pour un vétérinaire praticien, dans le cadre de son exercice propre, de se faire une opinion valable, scientifiquement établie, de l’efficacité réelle d’un traitement effectué, médical ou chirurgical.

D’abord, il est certain que le praticien se contente encore trop souvent des résultats rapportés par ses clients ou, méconnaissant ses biais, de ceux qu’il a observés par des procédés pas forcément empreints de rigueur et d’exigence scientifiques. Par exemple, un animal guéri à la suite d’un traitement donné ne suffit en aucun cas à prouver l’efficacité du traitement. L’efficacité du traitement, s’il s’agit d’un médicament autorisé, a été prouvée par les méthodes fiables faisant appel à des essais cliniques comparés en double aveugle.

De façon générale, se remettre en cause, démarche quelque peu attentatoire à ses naturelles certitudes, voire dans certains cas à sa naturelle immodestie, n’est pas une démarche facile ni spontanée. Elle devient pourtant une exigence de plus en plus indispensable dans la pratique quotidienne.

Que l’on considère l’information ou la formation reçue ou bien les résultats de sa pratique tendant à constituer son expérience, l’esprit critique est un outil intellectuel incontournable.